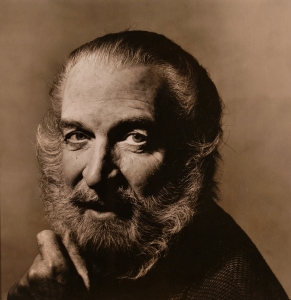

Conoscete Renzo Mongiardino (1916-1998), architetto, scenografo e arredatore di interni di origine genovese, cresciuto nella Milano di Gio Ponti e Ernesto Rogers? Fedele ai valori della tradizione e dell’artigianato, estraneo alle parole d’ordine del funzionalismo e del post-moderno, il suo nome fatica a entrare nei canoni e nei manuali di architettura italiana del Novecento. Eppure ha lavorato per i committenti più esclusivi (da Jacqueline Kennedy e Aristotele Onassis agli Agnelli, dai Thyssen ai Rothschild), riscuotendo successo su scala globale, è stato due volte candidato agli Oscar, ha collaborato con Zeffirelli e la Callas. Ora il Castello Sforzesco, che conserva per volontà della figlia l’archivio dell’architetto, gli dedica una bella mostra curata da Tommaso Tovaglieri e allestita da Michele De Lucchi. In parallelo all’apertura dell’esposizione, pubblichiamo uno scritto autobiografico di Mongiardino: per scoprire il percorso e il pensiero di un protagonista eccentrico del Novecento italiano.

Se devo tentare una sorta di ricostruzione storica del mio amore per l’architettura non posso non ricordare, intorno ai miei diciassette-diciotto anni, una prima passione per Le Corbusier e per un momento del surrealismo, per Dalì – che oggi non amo –, per De Chirico – che invece continuo ad amare – e per un certo gusto, soprattutto francese, caratteristico del periodo. Vivevo allora a Genova in una casa settecentesca e ricordo che sulla scia di quelle suggestioni, con grande disperazione di mia madre, dipingevo di bianco consolles barocche e quant’altro potevo.

Quando poi mi trasferii a Milano, per frequentare il Politecnico, l’infatuazione lecorbusierana si dissolse cedendo a un’impostazione che oggi definirei «surreal-neo-barocca». Trovai in questo un certo incoraggiamento da parte di Gio Ponti che ebbi come docente, ma venne la guerra e anch’egli, forse sollecitato dal clima del momento, s’irrigidì su posizioni ben poco tolleranti al punto che rischiai di perdere l’anno per la sua opposizione alla mia tesi di decorazione e arredamento d’interni. Il tema era dato: si trattava di un salone con colonne e soffitto piuttosto basso; nel mio progetto prevedevo pareti affrescate, un lampadario a forma di albero ritorto, e un camino inquadrato in una grande rocaille, sovrastata da una testa barocca e da una cascata d’acqua che creava un particolare contrasto con il fuoco sottostante. Mi sembrava una trovata, se non altro, divertente e ne ero alquanto soddisfatto; di tutt’altro avviso fu invece Ponti che si scandalizzò e disse che con quel progetto non poteva che bocciarmi. Accolsi allora ogni sua modifica ma, non avendo tempo, diedi istruzioni a un esecutore affinché apportasse i cambiamenti richiestimi. Quando andai a ritirare i disegni per sostenere l’esame, mi trovai di fronte un progetto spaventoso: il peggio delle sale cinematografiche del pre-fascismo; per fortuna Ponti comprese l’accaduto, vi ironizzò sopra e mi promosse con un diciotto.

Di quegli anni ricordo anche la frequentazione con Ernesto Rogers che incontrai, appena arrivato a Milano, in modo del tutto casuale, avendo preso alloggio nella stessa pensione in cui abitava. Spesso, la sera, ci ritrovavamo a conversare e nacque così un rapporto molto amichevole benché, in materia d’architettura, continuassi a insistere su posizioni alquanto eterodosse, che in fondo anticipavano quella che poi è sempre stata la mia teoria. Già allora infatti sostenevo che, in linea di principio, fosse giustissimo impiegare materiali come il vetro, la plastica o l’alluminio, ma che non si potesse disconoscere il fatto che la casa, l’oggetto-casa, fosse talmente antica da rendere gli atti e i gesti, che in essa si ripetono, in qualche modo indifferenti all’evoluzione tecnologica. Oggetti come la radio, l’aeroplano, il cinema, che prima della nostra epoca non esistevano, giustificano l’impiego di materiali, di tecnologie, e quindi di forme nuove, ma la casa, che è nata con l’uomo, non spiega – al di là di un fatto di gusto – quale differenza possa esservi tra lo stare seduti sopra una poltrona di Le Corbusier o su una poltrona Luigi XVI. Ricordo che su questo Rogers conveniva, d’altronde egli stesso era alquanto critico su certe teorie allora in voga; una di queste, ad esempio, propagandava la cosiddetta “casa-thermos” in cui la qualità dell’abitare si risolveva nel mantenimento della temperatura a livelli ottimali e costanti. In quasi tutte queste idee mi sembrava emergesse l’estrema riduttività della concezione funzionalista, nonché una spietata indifferenza per le più elementari esigenze del vivere comune.

Fu così che, discostandomene, presi ad osservare con crescente interesse certe case che vedevo dal treno tra Recco e Rapallo; mi capitava allora di ritornare a piedi su quei luoghi per studiare da vicino l’architettura delle facciate dipinte; ho sempre avuto una buona memoria visiva per cui credo che quelle immagini, filtrate dalla lettura dei grandi trattati, sedimentassero una sorta di primo corpus disciplinare, che mi avrebbe indicato la traccia di un cammino interrotto, che forse si poteva riprendere.

In tempi recenti ho avuto un momento di breve entusiasmo, pensando che il post-modern nascesse da un interesse analogo; ben presto, però, ho dovuto ricredermi vedendo che quasi sempre la citazione dell’antico avveniva in chiave caricaturale. L’antico tra virgolette mi disturba più che la sua assenza; se non si è in grado di comprendere – o peggio, se non si vuole comprendere – la struttura logica che regola l’impiego degli ordini, è meglio evitarli. Perfino il Borromini, che il rigorismo neoclassico additava come il peggior nemico dei buoni principii, se lo si osserva attentamente lo si vede rispettare sempre quelle regole basilari, come l’appiombo delle lesene o come gli aggetti dei timpani e delle cornici, che costituiscono l’impianto strutturale di qualsiasi partitura architettonica. Anche il Palazzo degli Omenoni a Milano, se proviamo a immaginarcelo senza i suoi atlanti, ci appare come un tipico edificio rinascimentale di proporzioni perfette; il colpo di genio sta proprio in quei quattro corpi fuori scala gettati su lesene, di per sé, normalissime. Certo, qui entra in gioco il mistero dell’arte, tuttavia credo che a quest’ordine di problemi sia necessario porre la massima attenzione ed è proprio a ciò che mi riferisco quando, nel mio libro Architettura da camera, parlo della necessità di «portare una misura straordinaria a una giusta misura». Intendendo dire che soltanto una particolare sensibilità per le cose, tanto per le grandi come per le piccole, può permetterci di riaccostarle e di ricomporle, in un gioco di relazioni che attraversi il tempo.

In un mio scritto giovanile – pubblicato su un numero di «Domus» del ’44 – muovendo da alcune considerazioni sulle città italiane martoriate dalla guerra, auspicavo che nell’ora della ricostruzione fosse possibile «ritrovare il senso delle cose vicine per tornare amici di ciò che esiste». Penso che ciò valga ancora oggi: qualsiasi cosa può essere reimpiegata come un tempo, a condizione che, nell’accostarla, si proceda con cautela, con applicazione, con intelligenza; in una parola: con amore. Soltanto così sarà possibile liberarsi di quei complessi nei confronti dell’antico che sono all’origine dell’atteggiamento ironico proprio del post-modern; atteggiamento sterile che non può portare a nulla.

Il diffondersi di idee preconcette, di immagini colte astrattamente, conduce a mode tanto effimere quanto inconsistenti; come accade oggi con il finto-marmo, che vedo usare in modo sempre più acritico e indiscriminato. Ma potrei citare molti altri esempi. Ricordo che nei primi anni ’60, quando si andava da Haas, o da un qualsiasi altro rivenditore, oltre ai damaschi tradizionali, si trovavano soltanto quei tessuti tristissimi allora in voga: materiali che dal grigio al beige passavano al pisello secco, al rosa sporco e a tutta una gamma di colori senza vita. Fortunatamente in quegli anni incominciò a essere commercializzata anche in Europa una piacevole produzione di mezzeri indiani stampati a mano con brillanti colori vegetali: fu come un risveglio e fui tra i primi ad adoperarli, talvolta non senza difficoltà di convincimento. Ben presto però l’abitudine si diffuse e se ne abusò enormemente, così che oggi quando provo a riproporli mi si obietta che sono passati di moda, ma certamente ciò non mi distoglie dal continuare a usarli.

Noto con disappunto che la tendenza a considerare la casa alla stregua di un abito, di un paio di scarpe o di un’automobile è sempre più diffusa anche tra coloro che maggiormente investono in essa. Perché una casa non sia destinata all’instabilità o a trasformarsi in una sorta di museo senza vita, bisogna che il tempo le permetta di maturare e di assestarsi in base alle esigenze di chi la abita. Il luogo comune sul mio lavoro rimanda immancabilmente al gusto scenografico dei film di Visconti, e in effetti non posso negare che talvolta mi si chieda di provvedere a tutto, dalla scelta dei mobili fino alla collocazione dei posacenere, eppure il mio maggiore interesse è rivolto alla forma dello spazio interno, e più in particolare al modo in cui la luce e le superfici che la riflettono ci permettono di percepirlo. Leon Battista Alberti, con una semplicità di cui non siamo più capaci, mette in guardia dalle finestre troppo basse perché, egli dice, danno luce alle gambe mentre lasciano in penombra la zona che dovrebbe essere meglio illuminata; è il caso delle finestre a nastro che, con la loro lama di luce, tagliano in due lo spazio impedendone ogni possibile valorizzazione in senso plastico.

L’interesse per l’antico non nasce quindi da un desiderio nostalgico di gareggiare con esso, ma dalla convinzione che le cose del passato, se amate, possano continuare a vivere di vita propria e in questo contribuire a rendere il mondo contemporaneo, se non migliore, in qualche modo meno ostile.

Questo testo, scaturito da una conversazione con Stefano Fera, è comparso, con il titolo Un modo di intendere l’antico, in «Abitare», 330, giugno 1994, pp. 133-135.