Molta poesia questo mese, ma non solo. Si va, con la nostra guida, tra le macerie di una insuperata catastrofe italiana ma anche a spasso per Milano, si fa un salto in Inghilterra da Bennett che la descrive come pochi, si sprofonda nel vocabolario gaddiano, ci si aggira tra le pagine di un romanzo appena uscito e promosso a pienissimi voti

Ogni mese racconto che cosa acquisto o ricevo, che cosa leggo e che cosa recupero dalla mia biblioteca. Questo mese la lista della spesa è particolarmente abbondante, ma la maggior parte dei libri che trovate elencati sono strumenti di lavoro, che consulto per una ‘storia criminale’ che sto scrivendo. I libri che dopo la casa editrice non hanno indicazione d’anno sono usciti nel 2023. Gli autori di questo mese sono Andrea Canobbio, Carlo Emilio Gadda e Paola Italia, Salvatore Quasimodo, Jennifer Radulovic, Alan Bennett, Giorgio Boatti e Giovanni Giudici.

LA SPESA (acquistati e/o ricevuti)

Milano da romantica a scapigliata, Mets, 2022

Niccolò Ammaniti, La vita intima, Einaudi

Alessandro Barbero, I prigionieri dei Savoia, Laterza, 2012

Francesco Benigno, La mala setta, Einaudi, 2015

Giorgio Boatti, Un paese ben coltivato, Laterza, 2014

Giorgio Boatti, Portami oltre il buio. Viaggio nell’Italia che non ha paura, Laterza, 2016

Rosita Boschetti, Omicidio Pascoli. Il complotto, Mimesis, 2014

Patrizia Carrano, Tutto su Anna. La spettacolare vita della Magnani, Vallecchi

Massimo Centini, Lo strangolatore di donne, Yume, 2014

Ha-Joon Chang, Economia commestibile, il Saggiatore

Enzo Ciconte, La grande mattanza, Laterza, 2018

Marco D’Eramo, Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi, Feltrinelli

Gaddomaria Grassi/ Chiara Bombardieri, Il Policlinico della delinquenza. Storia degli ospedali psichiatrici giudiziari italiani, Franco Angeli, 2016

Paolo Giordano, Tasmania, Einaudi, 2022

Mariangela Gualtieri, Bestia di gioia, Einaudi, 2010

Mariangela Gualtieri, Le giovani parole, Einaudi, 2015

Mariangela Gualtieri, L’incanto fonico. L’arte di dire la poesia, Einaudi, 2022

Mariangela Gualtieri, Paesaggio con fratello rotto, Einaudi, 2021

Mariangela Gualtieri, Quando non morivo, Einaudi, 2019

Mariangela Gualtieri, Senza polvere senza peso, Einaudi, 2006

Mohsin Hamid, L’ultimo uomo bianco, Einaudi

Eric J. Hobsbawm, I banditi, Einaudi, 2002

Lirici greci tradotti da Ezio Savino, Crocetti, 2021

Salvatore Lupo, La mafia. Centosessant’anni di storia, Donzelli, 2018

Osip Mandel’stam, Poesie tradotte da Paul Celan, Crocetti

Marina Marazza, Le due mogli di Manzoni, Solferino, 2022

Roberto Mazzucco, I sicari di Trastevere, Sellerio, 2017

Paolo Morando, La strage di Bologna, Feltrinelli

Aurelio Mussi, Maria Sofia. L’ultima regina del Sud, Neri Pozza, 2022

Paolo Pezzino, La congiura dei pugnalatori, Marsilio, 1992

Thomas Piketty, Misurare il razzismo. Vincere le discriminazioni, La Nave di Teseo

Carmine Pinto, La guerra per il Mezzogiorno, Laterza, 2019

I posti sinceri di Milano, il Saggiatore, 2022

Salvatore quasimodo, Poesie scelte, Guanda, 1959

Jennifer Radulovic, Milano immaginifica. Guida difforme della città, Il Palindromo, 2022

Lucy Riall, La rivolta. Bronte 1860, Laterza, 2012

Isaia Sales, Storia delle camorre, Rubbettino, 2022

Michele Sarfatti, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi, Einaudi, 2022

Daniela Schembri Volpe, Torino dark, Edizioni del Capricorno, 2020

Simonetta Sciandivasci, I figli che non voglio, Mondadori, 2022

Silvia Sonetti, L’affaire Pontelandolfo, Viella, 2020

Gian Antonio Stella, I misteri di via dell’Amorino, Rizzoli, 2012

Benedetta Tobagi, La Resistenza delle donne, Einaudi, 2022

Marco Vigna, Brigantaggio italiano, Interlinea, 2020

LE LETTURE

Andrea Canobbio, La traversata notturna, La Nave di Teseo, 2022

«Il romanzo è un mobile con molti cassetti» dice Andrea Canobbio. Come una di quelle ribalte dove, un tempo, andavano ad accumularsi i documenti, i segreti delle famiglie. Come una delle scrivanie dove il padre protagonista infrattava le sue agende sulle quali appuntava un risoluto e dolente ‘malissimo’. La traversata notturna, esito fra i più memorabili e persuasivi della nostra narrativa recente, è una di queste ribalte, di queste scrivanie. Di più, è un iper-romanzo, per usare un termine caro a Italo Calvino. Uno di quei romanzi, diamogli la parola, che invece di correre sui binari di un plot lineare e di un’altrettanto lineare cronologia, sanno «tessere insieme i diversi saperi e i diversi codici in una visione plurima, sfaccettata del mondo». Come la Ricerca del tempo perduto di Proust (e il romanzo di Canobbio è, in qualche modo, una piccola Recerche riluttante), come La vita: istruzioni per l’uso di Georges Perec, scrittore prediletto dall’autore torinese.

Tre piani narrativi, tre codici, tessuti assieme. Una famiglia, la sua, alle prese con la depressione del padre, Lorenzo Canobbio, ingegnere. Una città, la Torino dove il padre ha operato contribuendo alla ricostruzione del dopoguerra, divisa in 81 quadranti toccati una e una sola volta con la mossa del cavallo come se la città fosse una scacchiera (e 81 sono i capitoli del romanzo, dei quali dà conto alla fine un indice dei luoghi). Una disciplina, l’etnologia delle ricognizioni fra i dogon del Mali e fra gli etiopi dei francesi Marcel Griaule (1898-1956) e Michel Leiris (1901-1990) per decifrare l’intricata cosmologia dei primi e il cerimoniale dei secondi per scacciare le possessioni. Detto così sembra complicato, cerebrale, e invece chi legge ha davanti a sé una narrazione complessa e divagante ma scorrevole salda e coinvolgente, che scioglie il tempo nello spazio, in cui tutto rimanda a tutto e tutto si tiene.

L’occasione, lo spunto di partenza al narratore esitante, più d’una volta tentato di abbandonare l’impresa, lo danno le agende del padre. E, soprattutto, le lettere d’amore, più di quattrocento, che il padre e la madre si scambiarono durante il lungo fidanzamento negli anni della seconda guerra mondiale. In giro per Torino intento a cogliere gli echi paterni, le tracce dei suoi lavori, delle predilezioni e delle idiosincrasie e, assieme, a indagare il genius loci (il padre, la madre e la città sono i destinatari di un triplice, intenso e schivo omaggio, e Torino non è mai stata indagata così bene), Canobbio fa i conti con la sua malattia. Che lo ha reso poco credibile e inaffidabile per i familiari, soprattutto per il figlio.

Quell’uomo così petulante e con la lacrima in tasca, che dice “Prega per me”, che ogni tanto entra in clinica, che quasi fa tirare un respiro di sollievo ai suoi quando lo ingessano per una frattura (almeno ha qualcosa di serio), che il più delle volte è cupo o assente, è lo specchio del figlio: che teme di avergli rovinato la vita con la sua nascita, e forse ancor più teme di assomigliargli. E insieme l’oggetto delle sue prese di distanza, delle sue insofferenze. Perché tutti (sì, anche noi che leggiamo: ci riguarda) abbiamo l’impazienza e il cuore duro della gioventù anche quando cresciamo, di fronte alla fragilità e alla malattia: e così la depressione ci sembra segno non di sofferenza, lacerazione, angoscia, di un peso arduo da portare, di una sventura, ma di debolezza caratteriale, di scarsa tempra morale, di volontà che latita (almeno fai qualcosa, non stare lì a piangerti addosso).

Il figlio che si interroga su di lui ogni tanto ha bisogno di mettere una distanza tra sé e l’ombra paterna, anche se rimpiange le occasioni mancate (a proposito delle sedute di analisi a cui l’ingegnere si sottoponeva con un prete analista: «In realtà invidiavo al padre rosminiano la semplice opportunità di avergli potuto parlare così a lungo… Non mi interessava l’attendibilità di quello che avrebbe detto, mi sarebbe bastato il gesto di ascoltarlo»). E si rifugia allora nei miti e nelle credenze africane: via, lontano, come in un’altra infanzia. Salvo scoprire (tutto si tiene, appunto) che il genio/ingegnere dei dogon, il pesce siluro che crea e ordina il mondo, e il suo fratello ribelle, la volpe pallida, sono due facce del padre. E che i posseduti etiopi sono ‘cavalcati’ dai demoni come l’ingegner Lorenzo, in gioventù motociclista spericolato e cavaliere provetto, è cavalcato da quella tristezza immedicabile che non lo abbandona mai. Che gli antenati sono una tribù sconosciuta, che le genealogie sono spesso mitiche.

Il bambino Andrea Canobbio faceva i capricci quando sua madre lo riportava a casa dalla spiaggia, prima della grande calura meridiana. Pretendeva risarcimenti, chiedeva di andare in taxi, alla fine di fronte alla bilancia a monete all’ingresso del lido, supplicava: “Almeno pesami”. Lorenzo, suo padre, si è pesato da sé (ricordate il biblico Libro di Daniele: “Tu sei stato pesato sulle bilance e sei stato trovato mancante”?) e non si è assolto. Ma qual era la sua colpa? Di essere stato, lui così conformista, un figlio ribelle che parte volontario per la campagna di Russia e porta indietro tutti i suoi uomini (un paio glieli uccidono i bombardamenti alleati su Torino, che fanno crollare la caserma), che contro il parere dei genitori si congeda dall’esercito che ha in odio per fare il libero professionista affrontando molti ostacoli? Un uomo probo schiacciato dall’angoscia quando tre operai muoiono in un cantiere che lui non ha ancora cominciato a dirigere (e dall’angoscia d’essere finito, benché incolpevole, sulle cronache cittadine della Stampa)? Un uomo impari al confronto con il fratello maggiore ‘perfetto’ con cui avrà scarsi rapporti?

Scorrono le pagine, tempi e spazi si accavallano ma c’è bisogno di un senso, se non della malattia che non ha senso, di una vicenda umana. «Nonostante la macchina narrativa diabolica, provavo il disperato bisogno di una storia, volevo il racconto lineare in cui tutto avrebbe trovato il suo posto, la sua ragione e la sua spiegazione, volevo una fiaba con la sua morale, una ballata con le note a pie’ di pagina». E anche se non tutti i tasselli combaciano, la storia alla fine arriva. È portata sulle ali di quelle lettere d’amore lette alla fine dell’impresa, dopo tanti anni di lavoro e di girovagare.

Diciamo spesso che i padri e le madri sanno poco di noi, è vero anche e soprattutto l’opposto: che i genitori, figure e funzioni, non sono quasi mai per noi anche e soprattutto persone. Così, quella famiglia infelice è stata fondata su un amore che ha continuato a scorrere per tutta la vita. Perché c’è stato splendore, trepidazione, attesa, e lui sprofondato nella depressione è stato il giovane ardimentoso e tenero che ha superato ogni ostacolo per arrivare a lei e per proteggerla. Si affronta così il capitolo 81, il conclusivo, con il pacato struggimento di chi legge pagine di quieta folgore, dal loro primo incontro di sguardi alla prima sera in una casa tutta per loro, con tutta la vita davanti e lui così magro da rimettere in forze dopo i patimenti della guerra, della clandestinità, dello studio matto e fiero per essere all’altezza di lei. «Ce l’avrebbe fatta, cuore smagrito? Dopo tanta agitazione, tanta paura, tanta emozione, ci sarebbe riuscito, povero cuore?». In qualche modo, ci sarebbe riuscito.

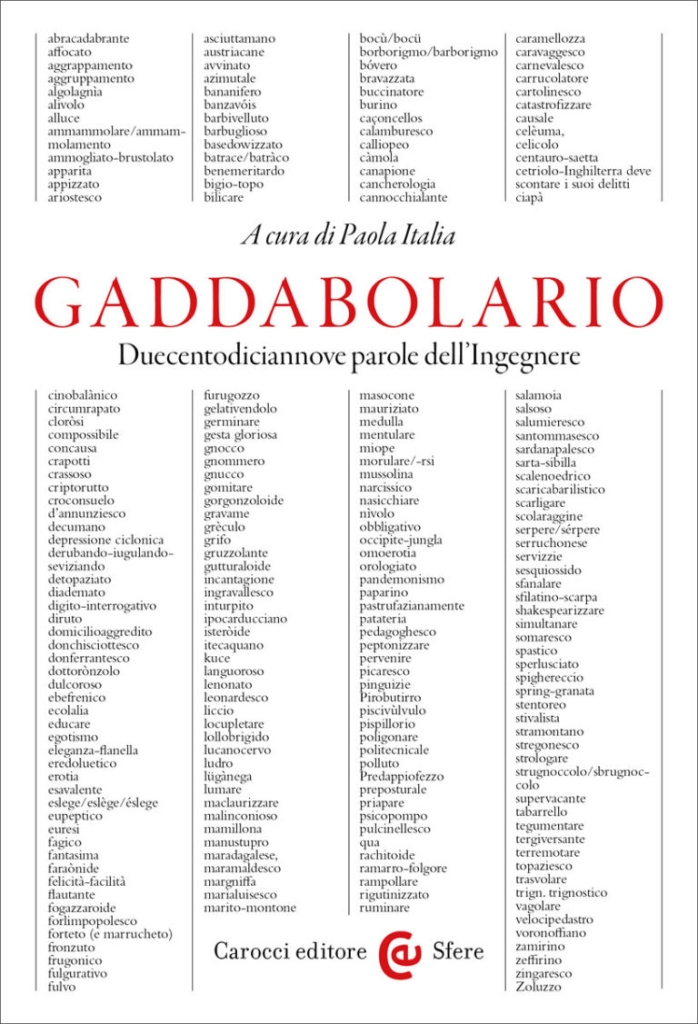

a cura di Paola Italia, Gaddabolario, Carocci, 2022

Duecentodiciannove parole dell’Ingegnere, del Gran Lombardo, di Carlo Emilio Gadda insomma. Del nostro Orson Welles, che i sufficientisti considerano un genio dispersivo e dissipatore (tanti i progetti non condotti a termine) e i sempre più numerosi adepti al culto ritengono una figura centrale del nostro ‘900, un mago dal quale dopo avere assaporato anche una sola pagina non ci si stacca. Duecentodiciannove parole illustrate da estratti della sua prosa funambolica e commentate da uno degli oltre sessanta autori che hanno lavorato al progetto, coordinati da Paola Italia che assieme a Giorgio Pinotti cura l’edizione delle sue opere per Adelphi.

Duecentodiciannove parole come il numero civico di via Merulana a Roma dove si dipana lo gnommero del Pasticciaccio, l’assassinio di Liliana Balducci. Già, lo gnommero. «Sosteneva, fra l’altro (Ingravallo), che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa singolare: ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo o groviglio o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo». Nella nota, Edoardo Camurri spiega perché lo gnommero «è il centro della filosofia della nevrosi gaddiana».

Un termine romano, uno milanese. Ciapà. E qui si passa all’Adalgisa, ai ritratti acri e corrosivi della buona borghesia lombarda: «(la società musogonica) assalito il tram, lo aveva poi saturato in un attimo con grida di… “S-ciào, meno mal che sem reüsì a tchapàll”; anzi, ciapàll, in grafia nostra. E ancora, e mentre quello scatolone già rotolava, ciapàll, e l’èmm ciapàa, e a momenti le ciàpavom no, e poi però l’èmm ciapàa, e oo finì per ciapàll: e s’el füdess stàa de minga ciapàll, cioè fosse accaduto non arrivare a prenderlo, il tram: o non si sta parlando del 24?».

Imprestiti dialettali, recuperi colti (fantasima, liccio, bilicare), invenzioni pirotecniche come il croconsuelo («una specie di Roquefort del Maradagàl, ma un po’ meno stagionato: grasso, piccante, fetente al punto da far vomitare un azteco») che nasconde il gorgonzola così come nella Cognizione del dolore il Maradagàl nasconde la Brianza. O come il banzavois, immaginario granturco dolciastro sudamericano che diventa cibo fintosfizioso, sempre nella Cognizione, per mascherare povertà e fame (il nome richiama il lombardo panz vöj, pance vuote). Creazioni tese spesso a nobilitare un gusto dello scurrile che a Gadda non fa difetto. È il caso di cinobalànico ancora nel Pasticciaccio («l’arroganza della sconsiderata istruttoria, e l’orgasmo cinobalànico dell’antecipato giudizio»), neologismo per Giorgio Manganelli vertiginoso che nasconde un triviale “a cazzo di cane”.

Lo scurrile si fa in Eros e Priapo invettiva ferocissima che prende a bersaglio con l’arma dell’oscenità verbale l’oscenità – vera e intollerabile – di una persona e di un regime: Mussolini, il fascismo. «Tra le fanfare e le pompe, e’ visacci del forlimpopolesco mascellone, (e Giuda pestifero dalle gambe a roncola), issàtosi a bravazzare lassù a cavallo nella livida bagascianza d’un rospo, e nella maestà e nel decoro d’un priapo». Mussolini che usa le parole-slogan come ‘cetrioli’ che vanno a finire immaginate dove: «Si attacca alla prima parola o alla prima immagine che le capita in cervello: che è quasi sempre il nome e la immagine d’un cetriolo. Si intende cetriolo déguisé; cetriolo disguised; cetriolo travestito; cetriolo ‘sublimato’ in Cetriolo-Patria, in Cetriolo-Santità della Famiglia, in Cetriolo-Incolumità della Stirpe, in Cetriolo-Croce Rossa, in Cetriolo-Destini Immortali d’Italia, in Cetriolo-Inghilterra deve scontare i suoi delitti». Chissà se Giorgia Meloni, che tanto ha letto Tolkien e La storia infinita, ha mai letto Carlo Emilio Gadda.

I posti sinceri di Milano, il Saggiatore, 2022

C’è la Trattoria Nova di Icio e Giovanna in via Mac Mahon 24: nel decòr del locale bacheche piene di bottigliette mignon, una pompa della benzina, una pensilina del binario 14, un vecchio juke-box, un distributore di caramelle e decine di parafernalia assortiti. E altri posti più o meno ardimentosi: il Bar Picchio di via Melzo, da Ave che porta in tavola la ribollita alla Bovisa, la Trattoria Manfredi Amilcare di via Imbonati fra cotolette e interismi. Al Bar Principe di viale Certosa 301 invece si tifa Milan e viene d’obbligo la cassoeula «servita in un vassoio tondo dove starebbe comoda una pizza, ma qui ci si mette verze, cùdeghe, piedini, verzini sgorganti burro e una violenta mestolata di polenta gialla». E poi la Bocciofila Serse e Fausto Coppi a Bruzzano e la Cooperativa Sociale Giambellino in piazza Tirana, la Latteria Carrara della Marisa dalle parti della stazione di Lambrate e via e via. Trattorie, bar con il bigliardo, bocciofile, latterie, circolini in un trionfo di perlinato e formica, menù rudi e giri di bianchini al massimo spruzzati con uno schizzo di Campari: sono i ‘posti sinceri’ di Milano, i locali di quartiere che non hanno aggiornato l’arredamento, il menù scritto a mano o detto a voce, e i prezzi. Questa bella guida (l’ha creata il collettivo anonimo Posti Sinceri, che dal 2018 su Instagram censisce i locali che ancora tengono botta alla fighettaggine trionfante) racconta e illustra con le fotografie, più che i piatti e le bevande, i posti e le storie di osti e ostesse, baristi e camerieri, avventori e gente di passaggio. Un pezzo di Milano che ancora resiste allo spirito dei tempi, chissà per quanto.

Salvatore Quasimodo, Poesie scelte, Guanda, 1959

I libri veicolano anche ricordi. Evocano a volte libri, collane, letture fatte in altre età, fedeltà lunghe una vita ed entusiasmi smorzati o spenti. Per il mio compleanno Assunta Sarlo mi ha regalato questo libricino prezioso, una prima edizione che ha compiuto 64 anni. È stata per me una lieta occasione per tornare a un poeta che un tempo amavo e ora, mi accorgo, non mi dice più di tanto. E per cercare di ricordare quali versi leggessi nella mia adolescenza.

Nel 1959, l’anno in cui gli fu conferito il Nobel, Salvatore Quasimodo inaugurava con questa piccola silloge, curata da Roberto Sanesi che ricordo anche egregio traduttore di Eliot, la Piccola Fenice dell’editore Guanda che allora stava a Parma. Collana cruciale per chi leggeva poesia nei ‘60-’70, quella di Guanda. C’erano il facile fin quasi al corrivo («Ricordati Barbara/ pioveva senza sosta quel giorno su Brest/ e tu camminavi sorridente/ serena rapita grondante/ sotto la pioggia») e soavemente oltraggioso Jacques Prévert («Padre nostro che sei nei cieli/ restaci/ e noi resteremo sulla terra…»), il Federico Garcia Lorcia di a las cinco de la tarde, Dylan Thomas e Apollinaire, antologie di blues e canzoni folk (in una curata da Alessandro Portelli incontrai per la prima volta Woody Guthrie, Phil Ochs e Dave Van Ronk) e tanto altro. Chi leggeva poesia aveva allora come editori di riferimento appunto Guanda, e poi Scheiwiller, Einaudi (Collezione di Poesia) e Mondadori (Lo Specchio), oltre a Nuova Accademia e Lerici che non esistono più da tempo.

Sono stato un lettore precoce di poesia, ma chi frequentavo allora? Nei testi scolastici le letterature straniere venivano ignorate (Eliot e Machado me li scoprii da solo, così come i Sonetti di Shakespeare che provavo anche a tradurre) e il ‘900 italiano veniva somministrato in dosi omeopatiche: Guido Gozzano e la trombettina di latta di Corrado Govoni, il Palazzeschi di Lasciatemi divertire (La fontana malata e Rio Bo erano rispettivamente per le medie e per le elementari), pochi e facili componimenti dei maggiori (Trieste ha una scontrosa grazia, la capra dal viso semita e le poesie sul calcio di Saba; Meriggiare e I limoni di Montale, quasi mai antologizzato oltre Ossi di seppia, massimo ardimento La casa dei doganieri); Padre anche se tu non fossi… di Sbarbaro; Autunno già lo sentimmo venire e Sera a Gavinana di Cardarelli; M’illumino d’immenso e qualche altro verso smozzicato di Ungaretti. Nient’altro, che io ricordi.

Il Pavese poeta che io adoravo non c’era ma c’era Quasimodo. Che era ermetico e puntava al sublime che nasce dall’oscurità, da analogie difficili da sbrogliare, da attimi illuminazioni frammenti, da scelte parole non comuni (gerbido, accimare, ascaridi, latomia). Qual era l’oggetto del suo poetare, che allora ammiravo e oggi avverto di maniera? Il lamento dell’esilio al nord; l’incubo della civiltà industriale contro la purezza primigenia; una Sicilia da cartolina artistica fatta di mito greco ragazzi ignudi e zagare; un male di vivere che all’adolescente malmostoso che ero piaceva e ora mi suona recita da bel tenebroso; l’identificazione panica con la natura («In me un albero oscilla/ da assonnata riva,/ alata aria/ amare fronde esala»). Eccola, questa poetica della visione contro il discorso, dell’indecifrabilità contro la facilità comunicativa, in Oboe sommerso che è del 1932:

Avara pena, tarda il tuo dono

in questa mia ora

di sospirati abbandoni.

Un òboe gelido risillaba

gioia di foglie perenni,

non mie e smemora;

in me si fa sera:

l’acqua tramonta

sulle mie mani erbose.

Ali oscillano in fioco cielo,

làbili: il cuore trasmigra

ed io son gerbido,

i giorni una maceria.

Poesia che piange (e però insegue, quasi venera) la solitudine. La celeberrima

Ognuno sta solo sul cuor della terra

trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera.

Lo spezzino Gino Patroni ne fece una parodia che molto irritò il Maestro, Mensa popolare: «Una zuppa di verdura/ ed è subito pera». (Patroni ne aveva anche per Pavese, al quale dedicò Infarto in trattoria: «Verrà la morte/ e avrà i tuoi gnocchi»).

Dopo il 1945, passata l’esperienza della guerra, la poesia di Quasimodo si farà quasi classica, con una tendenza all’oratoria non priva di retorica, perché uno nasce ermetico e muore endecasillabo. Una poesia a tinte forti, un po’ trombona, come certi quadri di Guttuso. Per esempio

E come potevamo noi cantare

con il piede straniero sopra il cuore,

fra i morti abbandonati nelle piazze

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero

della madre che andava incontro al figlio

crocifisso sul palo del telegrafo?

Alle fronde dei salici, per voto,

anche le nostre cetre erano appese,

oscillavano lievi al triste vento.

Le vostre cetre? Alle fronde dei salici? Suvvìa, venerato maestro. Le belle poesie non mancano: 19 gennaio 1944, Ride la gazza nera sugli aranci, Davanti al simulacro d’Ilaria Del Carretto. Quasimodo tuttavia è stato a lungo sopravvalutato ed è poeta di saldo mestiere ma minore. Dopo di lui per me arrivarono Montale, il Canzoniere di Saba letto finalmente per intero, Caproni, Bertolucci, Sereni e l’amatissimo Giovanni Giudici (vedi più avanti nei recuperi).

Jennifer Radulovic, Milano immaginifica. Guida difforme della città, Il Palindromo, 2022

Ho sempre avuto grande simpatia per le guide di Milano e per le esplorazioni milanesi. Il mio testo di riferimento è, guide Touring a parte, Il giro di Milano in 501 luoghi di Marina Moioli, e negli ultimi anni ho letto con piacere La traversata di Milano di Maurizio Cucchi e Milano in 10 passeggiate di Andrea Kerbaker. Aggiungo questa Milano immaginifica che corre sul filo teso tra la bellezza e la paura, tra la meraviglia e il mistero, tra il sublime e l’infame, alle mie guide. Conoscevo già la storia di sant’Ambrogio che affronta il diavolo e lo prende a calci nel sedere e quella di Antonio Boggia, il serial killer della Stretta Bagnera, ovviamente la Colonna Infame e il tragico destino degli innocenti “untori”. Qui trovo anche Belloveso e la scrofa semilanuta (Piazza Mercanti), le copie della Madunina piazzate in cima ai grattacieli di Citylife, la via Pattari che prende il nome dagli antichi eretici (Radulovic cita Giovanna la Boema, ignora Maifreda da Pirovano che fu arsa viva davanti a sant’Eustorgio nel 1300), la Madonna con le corna della Cappella Portinari, il sepolcreto della Ca’ Granda indagato da Cristina Cattaneo, Eusapia Paladino che teneva sedute spiritiche in via Morigi (sull’argomento c’è un libro bellissimo dell’antropologa Clara Gallini, La sonnambula meravigliosa. Magnetismo e ipnotismo nell’Ottocento italiano, Feltrinelli, 1983). E poi il Cimitero Monumentale dove Prospero Moisé Loria fondatore dell’Umanitaria e paladino della cremazione promuove nel 1880 un servizio di autopsie gratuite; William Polidori segretario di Byron e autore di Il vampiro che dopo la Restaurazione viene bandito a vita da Milano per avere sfidato a duello un tanghero austriaco in divisa; e Thomas De Quincey autore delle Confessioni di un mangiatore d’oppio che trovò asilo in piazza San Fedele nell’ormai abbattuto Palazzo Imbonati. Ancora, per concludere, il ‘memento mori’ di piazza Aquileia (è una cappella, tutto quel che rimane del Fopponino, l’antico cimitero di Porta Vercellina), le deliziose casette ex operaie di via Lincoln (le conosco, ma grazie per averle ricordate) e le case a igloo di via Lepanto (so che esistono, le andrò a vedere). Anche una walk of fame con le impronte di Vianello Mondaini & c. in Corsia dei Servi che non mi viene voglia di visitare.

I RECUPERI

Alan Bennett, Una vita come le altre, traduzione di Mariagrazia Gini, Adelphi, 2010

I romanzi di Andrea Canobbio (La traversata notturna) e di Giorgio Boatti (Abbassa il cielo e scendi) mi hanno fatto ricordare che, sul disagio mentale in famiglia, avevo letto questo memoir di Alan Bennett.

«“C’è stato qualche altro caso di malattia mentale nella vostra famiglia?”. La penna di mr Parr indugia sopra la casella Sì/No del questionario: mio padre, che lascia rispondere me, abbassa gli occhi sul suo cappello e tace. “No”, dico io, sicuro, e papà si rigira il cappello tra le mani. “Comunque”, prosegue mr Parr garbato, ma, come sappiamo tutti e tre, con più tatto che sincerità “la depressione non è proprio una malattia mentale. Ne vedo tanta…”».

La vita familiare del drammaturgo Alan Bennett (Leeds, 1934) messa a nudo con doloroso pudore. Il padre macellaio e la madre casalinga, emblemi di timidezza e dignità. L’intelligenza e l’aspirazione sempre frustrata alla socialità, gli interessi di lui (il violino, la lettura) e quelli di lei (i soprammobili che “fanno fine”, la mite ripulsa per l’ “ordinario”).

L’implosione della vecchiaia, con lei che entra ed esce dagli ospedali psichiatrici e viene sottoposta all’elettroshock, con lui premuroso e sempre più affaticato nell’accudirla, fino all’infarto che lo conduce alla tomba vent’anni prima di lei. Con la lunghissima deriva di lei nell’oblio della senescenza, del ricovero nella casa di riposo, con la pacificazione che reca il disapprendere l’essere. Aneddoti minuti di cui si sorride con il groppo in gola: una famiglia di astemi che sogna i cocktail party letti sulle riviste, le zie zitelle con le loro pose da donne vissute e i loro matrimoni tardivi: con un aviere che la porta in Oriente Myra, diventata presto vedova carica di rancore; con un australiano piccolo e aggressivo Kathleen, ex commessa in un negozio di scarpe che, minata dall’Alzheimer, fuggirà dall’ospedale per morire assiderata nella brughiera. E un segreto nascosto da una tenace congiura del silenzio: il nonno materno che una domenica del 1925, vestito con l’abito della festa, prende il tram per andarsi ad annegare in un canale.

Senza rancore e senza impennare il tono narrativo (senza alzare la voce) Bennett prende come bersaglio polemico l’antipsichiatria di Laing e Szasz: più che la famiglia oppressiva, la famiglia oppressa dalla malattia che non ha gli strumenti per combattere, una malattia così mediocre e poco esotica da non interessare neppure i medici: è soltanto depressione e non prosopagnosia, non l’uomo che scambiò sua moglie per un cappello.

La vecchiaia della classe media come paradigma del valore zero degli individui, la cerimonia della cremazione come metafora dello squallore assoluto in cui una vita anonima diventa exit distratto. E un’introspezione in cui un senso di colpa reticente e riservato, tutto inglese, traduce manchevolezze e inadeguatezze in insofferenza e fastidio.

Un libro ‘tutto inglese’ appunto: capace, come soltanto loro sanno fare (penso a Orwell, a tanti degli angry young men), di rendere l’impasto di grigiore e incoercibile dignità che è stata la vita della middle class subito dopo la guerra e prima dei wonderful sixties. Un libro toccante ma lieve e non deprimente. Anzi, a parafrasare il titolo di un altro volumetto di memorie, “talvolta perfino si rideva”.

Giorgio Boatti, La terra trema, Mondadori, 2004

Il terremoto che il 28 dicembre 1908 rade al suolo in trenta secondi Messina, Reggio Calabria e molti paesi siciliani e calabresi, miete soltanto a Messina tra 75 e 82mila vittime. È il più grave disastro naturale che abbia mai colpito l’Italia. I soccorsi sono lenti a giungere: accorrono più tempestivamente sul posto, e sono più efficienti nel soccorrere gli scampati, le navi russe e inglesi. L’esercito arriva impreparato e indeciso a tutto; soldati che vengono spediti al fronte del terremoto privi di ogni minimo equipaggiamento: niente barelle né materiale medico e infermieristico, niente pale né attrezzi per scavare, addirittura niente provviste neppure per i militari.

L’arrivo intempestivo del re e della regina che intralciano le operazioni di soccorso. La decretazione dello stato d’assedio e la nomina del generale Francesco Mazza come commissario straordinario: tutto il potere ai militari, come è prassi non insolita del giovane regno, molto strepito e altrettanta incompetenza. Lo scarso spirito d’iniziativa degli ufficiali e dei burocrati: tutti aspettano ordini, nessuno arrischia senza autorizzazioni. Il generale Mazza è un papavero tronfio quanto mediocre, più preoccupato dal protocollo (vive a bordo di una nave, non scende mai a terra, esige cuoco e pasticciere personali) che dai soccorsi: dà ordini contraddittori, sulle prime negando cibo agli scampati se non accettano di farsi deportare e vietando che scavino per trovare congiunti e beni, in seguito smentendosi (si parla all’inizio anche di cannoneggiare le rovine che nessuno rimuove, e di spargere la calce mentre le ricerche dei superstiti sono ancora in corso).

Le operazioni di soccorso lente e impacciate, scoordinate e con una logistica inesistente (gli aiuti alimentari e medici non registrati né custoditi che vengono lasciati sulle banchine, ai ladri e al deterioramento). La precedenza data ai beni piuttosto che alle persone: prima portare alla luce i caveaux delle banche che i sepolti vivi, numerose fonti affermano che una maggiore efficienza e solerzia avrebbe potuto salvare fra 10 e 20mila persone. Anche gli aiuti umanitari che giungono numerosi dall’Italia e dall’estero non si riesce a centralizzarli: molti comuni del Nord, la stessa Roma, non conferiscono le somme stanziate e/o raccolte alla Banca d’Italia ma preferiscono agire in autonomia.

Le corrispondenze dei giornali (i migliori sono Giuseppe Antonio Borgese e Goffredo Bellonci) critiche spesso con il governo, la battaglia sugli orfani tra enti laici (la Fondazione Regina Elena) e volontariato cattolico (Don Orione), con interventi a gamba tesa degli ultrà papalini (Toniolo) contro i valdesi. La polemica sull’università distrutta: Gaetano Salvemini che ha perso la famiglia nel sisma, e altri, propongono di non ripristinarla e di trasferirla a Bari. L’unanimismo retorico delle discussioni parlamentari, che impedicono di fare tesoro dell’esperienza e degli errori commessi. L’opera di Boatti, scrupolosa e appassionata, è frutto di un lavoro imponente che lambisce in maniera utile anche sismologia, politica interna, stato dei trasporti e delle comunicazioni, relazioni con l’estero (l’Italia che si chiude a riccio rifiutando gli aiuti stranieri, con malinteso orgoglio che serve a non fare vedere agli ‘estranei’ le proprie lacune).

Ne emerge un quadro sconfortante della fragilità italiana: classista e autoritaria, lontana dalle sofferenze soprattutto dei più umili, impastata di pregiudizi antimeridionali, più portata a proclamare che a fare. Caporetto non è lontana, e puntualmente verrà.

Chiudono il volume le testimonianze assai severe dell’americano Bayard Cutting jr. delegato della Croce Rossa e nonno di Iris Origo, e degli attaché militari francese (il perspicace colonnello Elie Julian) e inglese (l’ottuso e razzista Charles Delmé-Radcliffe).

Traggo dal bel libro di Boatti il giudizio, sintetico e spietato, che delle vicende diede Violet Paget in arte Vernon Lee, scrittrice inglese trapiantata in Italia: «Nelle vecchie civiltà si dava il sangue alla patria, ma le si rubava, le si lasciava rubare il denaro: tutte le belle cavallerie, tutti gli splendidi patriziati campavano con le sinecure, colle immunità, coi monopoli. Invece lo Stato moderno si organizza col rispetto degli averi, del tempo, del lavoro degli altri ma anche del nostro proprio. Danaro pubblico sprecato viene riconosciuto per l’equivalente di inefficienza sociale, di fede mancata. La indignazione per lo sperpero delle ricchezze, lo spreco di tempo laggiù in Calabria e in Sicilia, ha fatto evolvere la coscienza italiana, sostituendo alle vecchie valutazioni dell’onore nazionale almeno il genere di una valutazione nuova che costituisce la dignità di un popolo. Gli italiani hanno capito che la Nave dannunziana, tutta inghirlandata di vetusti allori e carica di magnificienze come la bottega di un antiquario, non poteva navigare che nei flutti di cartapesta, e che non è stata buona di portare ai disgraziati di laggiù né una coperta di lana, né una cassa di gallette, né un barattolo di Liebig».

Giovanni Giudici, La vita in versi, Mondadori, 1965

Assieme ad Andrea Zanzotto, Vittorio Sereni, Giorgio Caproni e Attilio Bertolucci, il nostro maggiore poeta del secondo ‘900 è Giovanni Giudici. Spezzino, 1924-2011, giovinezza romana e vita adulta a Milano. Lo scoprii negli anni ‘70 e questo volume della gloriosa collana mondadoriana “Lo Specchio” fu il primo libro in versi che acquistai, a una bancarella (non il primo che lessi da ragazzo: quello fu Dal fondo delle campagne di Mario Luzi). Lo conservo ancora, ci ritorno negli anni. Allora, ragazzo, potevo antivedere ma non fare miei versi come

Con tutta semplicità devo dire

che un tempo sembrava lontano

il tempo di morire.

Ora non è più un pensiero strano

Ora è sempre lontano (almeno spero) ma

posso prefigurarmelo. Ho l’età

in cui dovrei fare ciò che volevo

fare da grande e ancora non l’ho deciso.

Faccio quello che faccio, altra scelta non ci sarà:

leggo di miei coetanei che muoiono all’improvviso.

Quando lo scoprii, La vita in versi fu una rivelazione. Mi fece l’effetto di una boccata d’aria fresca dopo tutto il poetare aulico di cui mi avevano ingozzato a scuola (a distinguere, fra quei versi, i belli e i grandi, avrei imparato dopo, lontana la scuola, ma ho ricordi vaghi e spiacevoli dell’abate Zanella e di Vittoria Aganoor Pompilj), dopo tutto l’odiosamato ermetismo trangugiato a cucchiaiate, dove era subito sera e le erbe erano gerbide e, con qualche retorica di troppo, suonavano le morte chitarre.

Annus mirabilis, il 1965, per la poesia italiana: in quello stesso anno in cui Giudici raccoglieva la sua produzione dagli anni ‘50 ad allora usciva Gli strumenti umani di Vittorio Sereni, l’altro grande di cui mi innamorai:

L’Italia, una sterminata domenica.

Le motorette portano l’estate

il malumore della festa finita.

Sfrecciò vano, ora è poco, l’ultimo pallone

e si perse: ma già

sfavilla la ruota vittoriosa.

E dopo, che fare delle domeniche?

Aizzare il cane, provocare il matto…

Non lo amo il mio tempo, non lo amo.

L’Italia dormirà con me.

In un giardino d’Emilia e Lombardia

sempre ce n’è uno come me

in sospetti e pensieri di colpa

tra il canto di un usignolo

e una spalliera di rose…

Dopo sarebbe arrivato Saba (a scuola, nelle antologie, avevamo soltanto la capra dal viso semita e le poesie sul pallone), dopo ancora Caproni che nelle antologie proprio non c’era, e tanti altri, ma tutto per me partì da Giovanni Giudici.

Che faceva versi narrativi con un linguaggio prossimo al parlato, di ironico quasi post-crepuscolarismo e di malinconia lemme lemme. Che non aveva un io lirico come quelli che avevo studiato ma si era costruito un io-personaggio, una sorta di sosia alla Dostoevskij che lo incalzava e lo punzecchiava, come se gli dicesse animuccia e colombella. Un sosia che rifletteva e, insieme, faceva il controcanto ironico alla narrazione e alla riflessione.

La ‘linea lombarda’, avrei scoperto dopo, era stata definita per altri (e anche per lui, assimilato a Milano) quella poesia concreta che parlava di traslochi, uffici, cene in famiglia. Una di queste poesie, quasi un poemetto, Se sia opportuno trasferirsi in campagna, era stata pubblicata dal Menabò di Calvino e Vittorini.

Se sia opportuno trasferirsi in campasgna,

se tanto costa pagare la vita,

mangiare, amare, respirare l’aria

viziata dallo smog che fa patita

anche una piccola pianta sul balcone:

qui, dove accampa prigioniera un’orda

per un settimo giorno d’evasione

sei giorni cupa, e su strade a raggera

domenicale un allegro padrone

emula e crede liberarsi – sorda

alla voce di rabbia che ogni sera

strozza un singulto assonnato… Se sia

giusto appassire qui tutta la vita

in attesa di trasformarla oppure

rassegnarsi ai perduti, dar partita

vinta ai traffici, al corso degli onori,

e scegliere il treno del mattino,

la corriera alle sette da Bosisio

sulle rive del vago Eupili – fuori

la notte almeno da questa città,

dove un me stesso a un tavolo, a uno scranno

servile insegue vana libertà

di giorno in giorno rinviata, e spera

ritrovare per sé l’ultima luce dell’anno

l’ultimo anno di vita con forza intera…

Che personaggio è, il sosia di Giovanni Giudici? Un intellettuale piccolo-borghese, un vaso di coccio tra vasi di ferro. Nel mezzo tra educazione cattolica e approdo marxista, tra lavoro da dirigente culturale (alla Olivetti) e profonda insoddisfazione politico-esistenziale, tra viltà e virtù. Fra credito e debito, una delle sue metafore più ricorrenti, insieme evangelica e autobiografica. Oggettivato e distanziato da sé in questi versi, il sosia di Giudici tiene il broncio durante le feste, sta seduto quando gli altri ballano, rifiuta di prendere parte alla generale euforia. Fa, per usare una fortunata figura di Franco Fortini, l’ospite ingrato.

Parlo di me, dal cuore del miracolo:

la mia colpa sociale è di non ridere,

di non commuovermi al momento giusto.

E intanto muoio, per aspettare a vivere.

Il rancore è di chi non ha speranza:

dunque è pietà di me che mi fa credere

essere altrove una vita più vera?

Già piegato, presumo di non cedere.

Pensa di cavarsela cambiando lavoro, prendendosi un cane (le bellissime Quindici stanze per un setter) ma, a tracciare un bilancio

Una sera come tante, e nuovamente

noi qui, chissà per quanto ancora, il nostro

settimo piano, dopo i soliti urli

i bambini si sono addormentati,

e dorme anche il cucciolo i cui escrementi

un’altra volta nello studio abbiamo trovati.

Lo batti col giornale, i suoi guaiti commenti.

(…)

Una sera come tante, ed è la mia vecchia impostura

che dice: domani, domani… pur sapendo

che il nostro domani era già ieri da sempre.

La verità chiedeva assai più semplici tempre.

Ride tranquillo il despota che lo sa:

mi calcola fra i suoi lungo la strada che scendo.

C’è più onore in tradire che in esser fedeli a metà.

Anche da versi come questi, dalla mite avversione a una vita rattrappita, a un’esistenza rinviata e vissuta a metà, sarebbero state alimentate le ribellioni di fine anni ‘60. Si ricordi però che quello di Giudici è personaggio: vero di una sua verità da personaggio, quindi non totalmente autobiografico, quindi ‘menzogna credibile’. Il personaggio emerge più netto nei versi dove più alto è il tasso di ironia. Come in Port-Royal, dove il ‘turista intelligente’ a caccia di ruderi giansenisti viene assalito dai cani e dai cavalli. O come nello splendido L’assideramento, poesia con le movenze del racconto di Cechov dove l’io narrante in cerca di un ‘suicidio dolce’ che escluda veleni o armi, si rifugia in terrazza sperando nel freddo ma non ce n’è abbastanza e, incalzato dalla moglie che minaccia di buttare giù la porta, si convince a rientrare in casa perché quando mai si trova un fabbro, e se la porta sbatte chi li sente i vicini…

Memorabili anche le diciotto poesie L’educazione cattolica, incorniciate fra la rêverie della prima

Nelle sole parole che ricordo

di mia madre – che “Dio

– diceva – è in cielo in terra

e in ogni luogo” – la gutturale gh

disinvolta intaccava il luò d’un l’uovo

contro il bordo di un piatto

– serenamente dopo in cielo in terra

dal guscio separato in due metà

scodellava sul fondo il tuorlo intatto

– la madre sconosciuta parlava

religione entrava

nella mia tenera età.

e la riassuntiva quartina finale, dove le due fedi si saldano:

Il presente a te sacrificato

non ci ripagherai, Bene venturo

– ma chi a viverne fu educato

può morire per un futuro.

Da queste poesie ha preso le mosse un percorso fra i più affascinanti del nostro secondo ‘900, che ha portato a perfezione la poetica del quotidiano (Il male dei creditori, 1977) e avviato una sperimentazione tecnica e fonica raffinata, parallela a una densa riflessione etica: fossero le vertiginose litanie di O Beatrice (1972) o il riutilizzo di moduli dei provenzali e dei Minnesänger (Salutz, 1988), a me gli esiti sono sempre parsi felicissimi. Non posso poi dimenticare il Giudici traduttore: dalla prova straordinaria che è l’Evgenij Onegin di Puskin alle sue rese di Frost, Donne, Pound, Plath e molti altri. Tornando a queste poesie, per la mia formazione La vita in versi resta un punto fermo.