Lo schermo stretto: un breve viaggio da Man Ray al 3D in carcere o nelle città devastate dalla guerra e alla realtà virtuale passando per Hitchcock, Wenders e famosi horror

Già verso la fine dell’Ottocento la fotografia cercò di sfondare la piatta riproduzione bidimensionale della realtà, con lo stereoscopio. Paesaggi, ritratti, scene esotiche e pornografiche venivano riprese con macchine fotografiche a due obbiettivi, per essere poi osservate attraverso le due lenti dello stereoscopio, stampate o in trasparenza. Erano in vendita anche foto stereoscopiche (o spacciate per tali) colorate a mano. Nel corso del Novecento le fotografie tridimensionali venivano di moda periodicamente, come un fiume carsico, per poi essere dimenticate per lunghi anni. È la necessità di stereoscopio che ostacola la loro diffusione, anche se in realtà le fotografie in 3D possono essere godute a occhi nudi, a patto di affrontare un po’ di allenamento strabico, meglio con immagini con destro/sinistro scambiati (crossed eyes).

A metà secolo era diffuso in molte famiglie il visore View Master, con i suoi dischi contenenti mini-diapositive. I fotografi seri, però, hanno sempre snobbato la stereofotografia, considerandola un gadget per bambini, o per foto di matrimoni. Eppure Man Ray dimostrò il valore del mezzo, scattando stereofotografie pregevoli. Una di esse, vista in 2D, sembra ritrarre un classico bersaglio pendente dal soffitto. La visione binoculare però rivela un’inaspettata sfilata di cerchi concentrici distanziati tra loro.

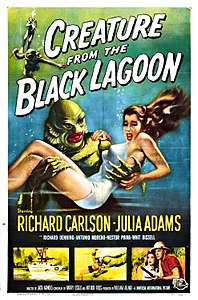

Anche la storia del cinema in 3D ha avuto finora un andamento di fiume carsico. Si iniziò con i film che sovrapponevano un’immagine rossa e una blu. Guardandola con gli occhiali a lenti rosse e blu l’effetto era stereoscopico monocromatico. Il titolo più famoso del genere è ll mostro della laguna nera, del 1954, ma anche Delitto perfetto di Hitchcock uscì nello stesso anno in 3D.

Dimenticati gli occhiali bicolori, si tentò con i film a colori. Si inforcavano occhiali con lenti polarizzate per divertirsi e spaventarsi con frecce che piovevano in sala, attacchi frontali, aggressioni di squali (Lo Squalo 3); poi anche quella fase finì.

La terza vita del 3D fu resa possibile dalle animazioni computerizzate e i trucchi digitali. Anche la tecnica di proiezione migliorò. Il titolo più famoso, Avatar (2009), fu vantato come l’opera più costosa della storia del cinema e andò in pari in pochi mesi di botteghino. A parte altre valutazione sul valore del film, il coinvolgimento visivo segnava un nuovo record: la scena iniziale, ambientata all’interno di un gigantesco prisma-astronave, valeva da sola il prezzo del biglietto.

Un altro film di successo di questi anni è Blade Runner 2049. Il 3D è qui sfruttato in molte scene ad effetto, comprese le apparizioni di personaggi in pseudo-ologrammi, né mancano scene violente o sexy, eppure le emozioni più affascinanti sono suscitate dai fantascientifici paesaggi grigi, squallidi e devastati, in particolare quelli che fungono da sfondo ai viaggi dell’auto volante.

Wim Wenders apprezzò la tecnica 3D, che utilizzò nel 2011 per Pina, documentario sulla coreografa Pina Bausch, alternante precedenti spezzoni in 2D a interviste ad allievi e rappresentazioni in 3D di coreografie della defunta amica, per esempio su una suggestiva ferrovia sospesa. Esperimento coinvolgente per chi ama il 3D, e per chi ama la danza.

Un uso originale della stereoscopia è quello fatto da Un lungo viaggio nella notte di Bi Gan (2018), pellicola in 3D solo nel lunghissimo finale in piano-sequenza che si sussegue ininterrotto in diversi scenari. Ma il grande fascino del film sta nella parte in 2D, in cui ogni inquadratura trasuda materica sensualità, a cominciare dalla prima scena, in cui sembra quasi di sentire sulla pelle l’umidità della stanza, il soffio d’aria calda dell’asciugacapelli.

Ricaduto in dimenticatoio (almeno per ora), il 3D lascia il passo alla tecnologia immersiva. Non si sta più seduti immobili in una sala con schermo: si indossa un ‘casco virtuale’, insomma un visore, e ci si trova immediatamente in un altro mondo. La testa può girare in ogni direzione, a 360 gradi, e se sono previste funzioni interattive si interviene con le apposite manopole. L’impressione di presenza è quasi totale.

Nel documentario girato nel Serengeti ( https://www.oculus.com/blog/celebrate-earth-day-in-vr-with-serengeti-river-crossing-earth-360-the-call-of-science-and-more/?locale=it_IT ) lo spettatore si trova a pochi decimetri da terra, circondato dalla fauna del parco naturale, avvicinato da coccodrilli, giraffe e altri animali, calpestato da un’intera mandria di bufali che gli passa sopra.

La visione a 360° è sfruttata anche dal realistico, anche se non emozionante, documentario Climbing Mount Everest, fino a giungere alla visione panoramica dal tetto del mondo.

Chi non si accontenta dell’Everest può comodamente salire di altri 321 chilometri, grazie alla serie Space Explorers: The ISS Experience della NASA. L’esperienza immersiva della base orbitante è ineguagliabile per diversi motivi. Anche se non si sperimenta la mancanza di gravità, si ha un’idea visiva di questo ambiente dove non c’è né alto né basso. Sembra quasi di toccare le pareti della ISS, dense di sportelli, tubi e maniglie. Mentre galleggiano, gli astronauti forniscono spiegazioni. Infine, ci si sente al loro fianco mentre conversano pranzando insieme.

In African Space Makers un gruppo di artisti di Nairobi illustra aspetti, abitudini e problemi sociali della loro città, alternando tecnica documentaria, recitazione, musica e narrazione. Un insieme eterogeneo a più voci con un minimo di scelte con le quali lo spettatore decide come continuare il percorso. Certamente interessante come sperimentazione di diverse modalità nello sfruttamento del mezzo.

Un altro documentario originale è The Wings of Mosul, girato nella città devastata dalla guerra. Come spiega la voce di chi ha vissuto la dittatura dell’ISIS. Il parapendio è uno dei pochi svaghi delle persone intervistate, e fornisce il pretesto per alcune riprese ad effetto che ci permettono di girare la testa anche in basso. Ma sono soprattutto i muri ancora rimasti in piedi che vediamo intorno a noi, corrosi, sgretolati o diroccati, a darci con realismo un’impressione tangibile della rovina della città.

Dopo aver virtualmente raggiunto le estreme località del pianeta, e anche fuori, è sorprendente sperimentare quanto il video 360° sia capace, al contrario, di rendere con geniale efficacia le situazioni umane di massima limitazione fisica. Il taiwanese Hsu Chih Yen, nel suo Home, fa vivere una tranche de vie che non potrebbe essere più banale: una riunione familiare festiva, con le sue conversazioni scontate, la consuetudinaria letizia un po’ spenta. Il meno espressivo dei partecipanti non compare, perché è proprio lo spettatore, nel punto di vista di una nonnina in carrozzella dalle facoltà molto ridotte. Le sue emozioni non sono visibili, ma grazie alla tecnica immersiva in soggettiva lo spettatore vive pienamente la limitatezza delle sue percezioni e l’assenza di reazioni, pur essendo al centro di affettuose attenzioni. E quando i familiari lo guardano sorridendo, trattandolo come un bambino come si fa coi vecchi, non può fare a meno di sentire con forza che un giorno potrà toccare a lui, e non virtualmente, il posto occupato dalla telecamera a 360°.

Un’altra situazione di limitatezza fisica è quella carceraria: Milad Tangshir ha portato la sua videocamera a 360° nella Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, per rendere in VR Free con realismo la concretezza la realtà delle celle, dei muri e degli ambienti della prigione. Ma ci ha portato anche il visore da realtà virtuale da far provare agli ospiti. E sentire la commozione di un detenuto che mormora, guardando attorno a sé un paesaggio sottomarino, “Questa è libertà!”, ci dà una misura paradossale della potenza del mezzo.

Anche la Rai è entrata nelle riprese a 360 gradi, con una serie di cortometraggi alcuni dei quali affrontano e cercano di creare una consapevolezza su nuovi fenomeni negativi, per lo più collegati al digitale: Revenge porn (diffusione di immagini intime di ex fidanzate), hikikomori (autoisolamento) e altri temi problematici. Uno sforzo di drammatizzazione non facilitato dal mezzo, che non consente al regista di esprimere il proprio sguardo ‘soggettivo’ sul dramma perché a muovere la testa è lo spettatore, non l’operatore. L’italiana ETT, per la regia di Federico Basso, si è cimentata con la Divina Commedia, immettendo lo spettatore nel percorso di Dante per un breve brano e facendoglielo vedere dal punto di vista del poeta. Una visione dinamica e impressiva che valorizza il testo senza sovrapporsi ad esso.

Dunque l’arte cinematografica può estendersi a 360 gradi, ma non va confusa con la realtà virtuale creata dal computer. Sviluppata dalla più grande industria dell’intrattenimento, che è quella dei video-giochi, la VR (Virtual Reality) a 360° comincia a essere sfruttata a scopo artistico. La Biennale di Venezia ha dedicato a questo tipo di opere un’apposita sezione. Nel 2019 il primo premio è stato vinto da Goliath: Playing with Reality . E’ ispirato alla vicenda di uno schizofrenico che in ospedale psichiatrico si dedica ai video-giochi multiplayer, e immerge lo spettatore uno spazio del tutto astratto. Al contrario, il pluripremiato The Line, di Ricardo Laganaro, è giocato in uno spazio virtuale grande quanto un tavolone, sul quale un plastico rappresenta una deliziosa cittadina-giocattolo retrò, nella quale (con qualche aiutino dello spettatore) scorrono su rotaie piccoli personaggi. Il video è dunque la rappresentazione di una rappresentazione; una facile favoletta che però, sorprendentemente, ci aprirà ulteriori livelli virtuali di realtà, riuscendo a incantare ma anche a fare riflettere.

Come si svilupperanno dunque video a 360° e realtà virtuale come forma d’arte? Certo, la necessità del visore è un ostacolo, ma ci sono già app che permettono la realtà 3D tramite smartphone e un visorino stereoscopico di cartone da pochi euro. E comunque, nel momento in cui c’è chi preconizza, forse affrettatamente, un ‘metaverso’, viene almeno da pensare che il solito schermo rettangolare prima o poi ci starà stretto.

In apertura: Il mostro della laguna nera, 1954